3次スプラインのバリエーションをまとめました。

準備

はじめに、3次スプラインの基本を整理します。

3次スプラインの定義

データ点  を、次の区分多項式

を、次の区分多項式  で補間します。

で補間します。

ただし、 は以下の条件を満たします。

は以下の条件を満たします。

条件1. 区間の右側の端点でデータ点に一致。

条件2. 区間の左側の端点でデータ点に一致。

条件3. 隣接する区間の境界点で1階微分が一致。

条件4. 隣接する区間の境界点で2階微分が一致。

図1にイメージを示します。

図1 スプライン補間のイメージ

図1 スプライン補間のイメージ

解くべき式の導出

上の4つの条件式を係数の組  について解けば良いですが、これらを直接

について解けば良いですが、これらを直接  の式で表すことは困難です。

そこで先ず

の式で表すことは困難です。

そこで先ず  を使って、

を使って、 を

を  の式で表します。その次に、

の式で表します。その次に、  が満たすべき式を導きます。

が満たすべき式を導きます。

[  の表式 ]

の表式 ]

条件1.より

よって

[  の表式 ]

の表式 ]

の定義式より

の定義式より

よって

[  の表式 ]

の表式 ]

条件4.より

よって

ただし、 は1つ前の項との差分を表します(

は1つ前の項との差分を表します( )。

)。

[  の表式 ]

の表式 ]

条件2.より

すでに求めた係数  の表式を代入すると

の表式を代入すると

よって

ただし、

としました。添字は、後の式の見栄えを良くするため、あえて1つずらしました。

[  の表式 ]

の表式 ]

続けて  が満たすべき式を導きます。条件3.より

が満たすべき式を導きます。条件3.より

式を整理して

係数  の表式を代入すると

の表式を代入すると

最終的に、 の隣接3項間漸化式の形に整理できます。

の隣接3項間漸化式の形に整理できます。

行列の形で書けば

です(横線はただの仕切り線です)。

式 (5) に示した上下2つの空白 (  ) の行に適当な

) の行に適当な  の条件式を入れると、すべての

の条件式を入れると、すべての  が定まり、式 (1)-(4) から係数の組

が定まり、式 (1)-(4) から係数の組  が求まります。このとき加える

が求まります。このとき加える  の条件式により、3次スプラインには複数のバリエーションが存在します。

の条件式により、3次スプラインには複数のバリエーションが存在します。

3次スプラインのバリエーションと計算法

3次スプラインのバリエーションを挙げます。なお、周期的スプライン以外は、左端と右端とで異なるバリエーションを組み合わせることも可能です。

自然スプライン (natural spline)

最端点  で2階微分がゼロとなるように

で2階微分がゼロとなるように  を決めます。自然スプライン曲線は、区間

を決めます。自然スプライン曲線は、区間  ] の外で直線(=2階微分がゼロ)に滑らかにつながります。

] の外で直線(=2階微分がゼロ)に滑らかにつながります。

[  の条件式]

の条件式]

[ 解くべき式 ]

このような、係数行列が3重対角行列で与えられる線形連立方程式は、3重対角行列アルゴリズム(Tri-Diagonal Matrix Algorithm, TDMA)により効率的に解かれます。プログラムの実装は極めて簡単です。

固定スプライン (clamped spline)

日本語訳が見当たらなかったので、ここでは仮に固定スプラインと呼びます。固定スプラインでは、最端点  での1階微分の値を与えます。

での1階微分の値を与えます。

の値は任意です。

の値は任意です。  の条件式は、式(2)-(4)を代入して直ちに求まります。

の条件式は、式(2)-(4)を代入して直ちに求まります。

[  の条件式]

の条件式]

[ 解くべき式 ]

ここでも係数行列が3重対角行列になっており、3重対角行列アルゴリズムが有効です。

ノットなしスプライン (not-a-knot spline)

ノット(節点)とは、隣接する区間の曲線が互いに結合する点(データ点)のことです。ノットなしスプラインでは、 で3階微分が連続になるように

で3階微分が連続になるように  を決めます。自然スプラインや固定スプラインと異なり、最端点

を決めます。自然スプラインや固定スプラインと異なり、最端点  での1階、2階微分の値を指定しません。

での1階、2階微分の値を指定しません。

最端点での1階、2階微分の値が不明な場合、ノットなしスプラインが有用です。

ノットなしスプラインでは、 で0~3階微分がすべて連続になるため、

で0~3階微分がすべて連続になるため、 と

と  、

、 と

と  はそれぞれ全く同じ関数になります。つまり、見かけ上

はそれぞれ全く同じ関数になります。つまり、見かけ上  のノットが消失します。

のノットが消失します。 の条件式は、式(3)を代入して直ちに求まります。

の条件式は、式(3)を代入して直ちに求まります。

[  の条件式]

の条件式]

[ 解くべき式 ]

[ ] で囲った要素により、係数行列が3重対角行列になっていません。第2行の  倍を第1行から引き、第

倍を第1行から引き、第  行の

行の  倍を第

倍を第  行から引くことで、[ ] で囲った要素を消去します。適当に定数倍して式を整えると、

行から引くことで、[ ] で囲った要素を消去します。適当に定数倍して式を整えると、

を得ます。これで、3重対角行列アルゴリズムを使える形になりました。

<注意>

または

または  の場合、3重対角行列アルゴリズムをそのまま適用するとゼロ除算が起きます。この場合は、

の場合、3重対角行列アルゴリズムをそのまま適用するとゼロ除算が起きます。この場合は、 についてそれぞれ独立に解けますので、これらを消去してから適用します。

についてそれぞれ独立に解けますので、これらを消去してから適用します。

上記の場合以外で、 または

または  が

が  に近い場合は、計算が不安定になると思われます。この場合は、ガウスの掃き出し法など、別のアルゴリズムを使った方が良いかもしれません。

に近い場合は、計算が不安定になると思われます。この場合は、ガウスの掃き出し法など、別のアルゴリズムを使った方が良いかもしれません。

周期的スプライン (periodic spline)

周期的スプラインでは、両最端点  での1階、2階微分の値が互いに一致するように

での1階、2階微分の値が互いに一致するように  を決めます。

を決めます。 であれば、スプライン曲線は区間

であれば、スプライン曲線は区間  ] の外に周期的に繋がります。

] の外に周期的に繋がります。

の条件式は、式(2)-(4)を代入して直ちに求まります。

の条件式は、式(2)-(4)を代入して直ちに求まります。

[  の条件式]

の条件式]

[ 解くべき式 ]

3重対角行列アルゴリズムを適用するために変形を行います。第  行の

行の  倍を第

倍を第  行、

行、  倍を第

倍を第  行に加えます。このとき、第

行に加えます。このとき、第  行の式

行の式  を別に書くと、解くべき式は次の通りになります。

を別に書くと、解くべき式は次の通りになります。

右上と左下の角に非ゼロの要素([ ] で囲った要素)がありますが、これも3重対角行列アルゴリズムを適用できる形です。例えば、次のWikipediaのページ ("Variants") を参照。

en.wikipedia.org

各バリエーションの比較テスト

自然スプライン、固定スプライン、ノットなしスプライン

FORTRANで即席のプログラムを作成しました。SPLINE_INT() を呼び出して係数を決定したのち、SPLINE() を呼び出して区間  ] の任意の点を計算します。また、SPLINE_INT() では、左端と右端とで別々に3次スプラインの種類を指定します。

] の任意の点を計算します。また、SPLINE_INT() では、左端と右端とで別々に3次スプラインの種類を指定します。

PROGRAM MAIN

IMPLICIT REAL*8(A-H, O-Z)

ALLOCATABLE XJ(:), YJ(:),

$ X(:), YN(:), YC(:), YK(:)

C ファイルからデータを読み込む

NDATA = 0 ! データ点の数

OPEN(UNIT=10, FILE="input1.txt", STATUS="OLD", ACTION="READ")

DO

READ(UNIT=10, FMT=*, END=10) DUMMY

NDATA = NDATA + 1

ENDDO

10 N = NDATA - 1

ALLOCATE(XJ(0:N), YJ(0:N))

REWIND(UNIT=10)

DO J=0, N

READ(UNIT=10, FMT=*) XJ(J), YJ(J)

ENDDO

CLOSE(UNIT=10)

C スプライン補間を実行

C 元のデータ点数の100倍の数の等間隔点で補間

KMAX = NDATA * 100 - 1

DX = (XJ(N) - XJ(0)) / KMAX

ALLOCATE(X(0:KMAX), YN(0:KMAX), YC(0:KMAX), YK(0:KMAX))

C 固定スプラインの両端での傾き

ALPHA = -1.D0

BETA = 1.D0

C 自然スプライン

C 'N'は自然(NATURAL)

C ALPHA, BETA はダミー

CALL SPLINE_INI('N', ALPHA, 'N', BETA, XJ, YJ, N)

XTMP = XJ(0) - DX

DO K=0, KMAX

XTMP = XTMP + DX

CALL SPLINE(XJ, N, XTMP, Y)

X(K) = XTMP

YN(K) = Y

ENDDO

C 固定スプライン

C 'C'は固定(CLAMPED)

CALL SPLINE_INI('C', ALPHA, 'C', BETA, XJ, YJ, N)

DO K=0, KMAX

CALL SPLINE(XJ, N, X(K), Y)

YC(K) = Y

ENDDO

C ノットなしスプライン

C 'K'はノット(KNOT)

C ALPHA, BETA はダミー

CALL SPLINE_INI('K', ALPHA, 'K', BETA, XJ, YJ, N)

DO K=0, KMAX

CALL SPLINE(XJ, N, X(K), Y)

YK(K) = Y

ENDDO

OPEN(UNIT=20, FILE="spline.txt", STATUS="REPLACE", ACTION="WRITE")

DO K=0, KMAX

WRITE(UNIT=20, FMT=*)X(K), YN(K), YC(K), YK(K)

ENDDO

CLOSE(UNIT=20)

DEALLOCATE(XJ, YJ, X, YN, YC, YK)

STOP

END

C 係数を決定、保存

SUBROUTINE SPLINE_INI(KEY0, ALPHA, KEY1, BETA, XJ, YJ, N)

IMPLICIT REAL*8(A-H, O-Z)

INTENT(IN) KEY0, KEY1, XJ, YJ, N

CHARACTER*1 KEY0, KEY1

C スプラインの種類 (N/C/K)

C KEY0: 左端

C KEY1: 右端

DIMENSION XJ(0:N), YJ(0:N),

$ UJ(0:N), SJ(0:N-1), DXJ(1:N), DSJ(1:N-1),

$ TDMA_A(1:N), TDMA_B(0:N), TDMA_C(0:N-1), TDMA_D(0:N)

ALLOCATABLE COEFF(:, :)

SAVE COEFF

IF(.NOT.(KEY0.EQ.'N'.OR.KEY0.EQ.'C'.OR.KEY0.EQ.'K').OR.

$ .NOT.(KEY1.EQ.'N'.OR.KEY1.EQ.'C'.OR.KEY1.EQ.'K'))

$ STOP "! KEY ERROR"

IF(ALLOCATED(COEFF)) DEALLOCATE(COEFF)

DXJ(1) = XJ(1) - XJ(0)

SJ(0) = (YJ(1) - YJ(0)) / DXJ(1)

DO J=1, N-1

DXJ(J+1) = XJ(J+1) - XJ(J)

SJ(J) = (YJ(J+1) - YJ(J)) / DXJ(J+1)

DSJ(J) = SJ(J) - SJ(J-1)

ENDDO

C 式(5)を作る。

C TDMA は TriDiagonal Matrix Algorithm (3重対角行列アルゴリズム)。

C

C [ TDMA_B(0) TDMA_C(0) ] [UJ(0)] [TDMA_D(0)]

C [ TDMA_A(1) TDMA_B(1) TDMA_C(1) 0 ] [ ] [ ]

C [ TDMA_A(2) TDMA_B(2) ... ] [ ... ] = [ ... ]

C [ ... ... ] [ ] [ ]

C [ 0 TDMA_C(N-1) ] [ ] [ ]

C [ TDMA_A(N) TDMA_B(N) ] [UJ(N)] [TDMA_D(N)]

DO J=1, N-1

TDMA_A(J) = DXJ(J)

TDMA_B(J) = DXJ(J) + DXJ(J+1)

TDMA_C(J) = DXJ(J+1)

TDMA_D(J) = DSJ(J)

ENDDO

TDMA_B = 2.D0 * TDMA_B

TDMA_D = 6.D0 * TDMA_D

C 左端

SELECT CASE (KEY0)

CASE ('N')

TDMA_B(0) = 1.D0

TDMA_C(0) = 0.D0

TDMA_D(0) = 0.D0

CASE ('C')

TDMA_B(0) = 2.D0 * DXJ(1)

TDMA_C(0) = DXJ(1)

TDMA_D(0) = 6.D0 * (SJ(0) - ALPHA)

CASE ('K')

TDMA_B(0) = DXJ(1) - DXJ(2)

TDMA_C(0) = 2.D0 * DXJ(1) + DXJ(2)

TDMA_D(0) = 6.D0 * DSJ(1) / (1.D0 + DXJ(2) / DXJ(1))

END SELECT

C 右端

SELECT CASE (KEY1)

CASE ('N')

TDMA_B(N) = 1.D0

TDMA_A(N) = 0.D0

TDMA_D(N) = 0.D0

CASE ('C')

TDMA_B(N) = 2.D0 * DXJ(N)

TDMA_A(N) = DXJ(N)

TDMA_D(N) = 6.D0 * (BETA - SJ(N-1))

CASE ('K')

TDMA_B(N) = DXJ(N) - DXJ(N-1)

TDMA_A(N) = 2.D0 * DXJ(N) + DXJ(N-1)

TDMA_D(N) = 6.D0 * DSJ(N-1) / (1.D0 + DXJ(N-1) / DXJ(N))

END SELECT

NMIN=0

NMAX=N

C ゼロ除算の回避

IF(TDMA_B(0).EQ.0.D0)THEN

UJ(1) = TDMA_D(0) / TDMA_C(0)

TDMA_D(1) = TDMA_D(1) - TDMA_B(1) * UJ(1)

TDMA_D(2) = TDMA_D(2) - TDMA_A(2) * UJ(1)

TDMA_B(1) = TDMA_A(1)

TDMA_A(2) = 0.D0

NMIN=1

ELSEIF(TDMA_B(N).EQ.0.D0)THEN

UJ(N-1) = TDMA_D(N) / TDMA_A(N)

TDMA_D(N-1) = TDMA_D(N-1) - TDMA_B(N-1) * UJ(N-1)

TDMA_D(N-2) = TDMA_D(N-2) - TDMA_C(N-2) * UJ(N-1)

TDMA_B(N-1) = TDMA_C(N-1)

TDMA_A(N-2) = 0.D0

NMAX=N-1

ENDIF

C TDMA を実行

DO J=NMIN+1, NMAX

W = TDMA_A(J) / TDMA_B(J-1)

TDMA_B(J) = TDMA_B(J) - W * TDMA_C(J-1)

TDMA_D(J) = TDMA_D(J) - W * TDMA_D(J-1)

ENDDO

UJ(NMAX) = TDMA_D(NMAX) / TDMA_B(NMAX)

DO J=NMAX-1, NMIN, -1

UJ(J) = (TDMA_D(J) - TDMA_C(J) * UJ(J+1)) / TDMA_B(J)

ENDDO

IF(NMIN.EQ.1)THEN

TMP = UJ(0)

UJ(0) = UJ(1)

UJ(1) = TMP

ENDIF

IF(NMAX.EQ.N-1)THEN

TMP = UJ(N)

UJ(N) = UJ(N-1)

UJ(N-1) = TMP

ENDIF

C 係数を計算

ALLOCATE(COEFF(4,N))

C COEFF(1, J): A_J

C COEFF(2, J): B_J

C COEFF(3, J): C_J

C COEFF(4, J): D_J

DO J=1, N

COEFF(1, J) = (UJ(J)-UJ(J-1)) / DXJ(J) / 6.D0

COEFF(2, J) = .5D0 * UJ(J)

COEFF(3, J) = SJ(J-1)

$ + DXJ(J) * (2.D0 * UJ(J) + UJ(J-1)) / 6.D0

COEFF(4, J) = YJ(J)

ENDDO

RETURN

C スプライン補間の計算

ENTRY SPLINE(XJ, N, X, Y)

C X がどの区間にあるか判断

JMIN = 0

JMAX = N

DO

IF(JMAX.EQ.JMIN+1) EXIT

JAVE = (JMIN + JMAX) / 2

IF(XJ(JAVE).LT.X)THEN

JMIN = JAVE

ELSE

JMAX = JAVE

ENDIF

ENDDO

J = JMAX

C 計算を実行

XDIF = X - XJ(J)

Y = COEFF(1, J)

DO NORD=2, 4

Y = Y * XDIF + COEFF(NORD, J)

ENDDO

RETURN

END

"input1.txt" からデータ点を読み取ってスプライン補間し、結果を "spline.txt" に出力します。ここでは次の適当なデータ点で試してみます。

"input1.txt"

0.2 0.4392

0.7 0.8638

1.6 0.5449

2.3 0.2019

3.0 0.0190

4.0 -0.0374

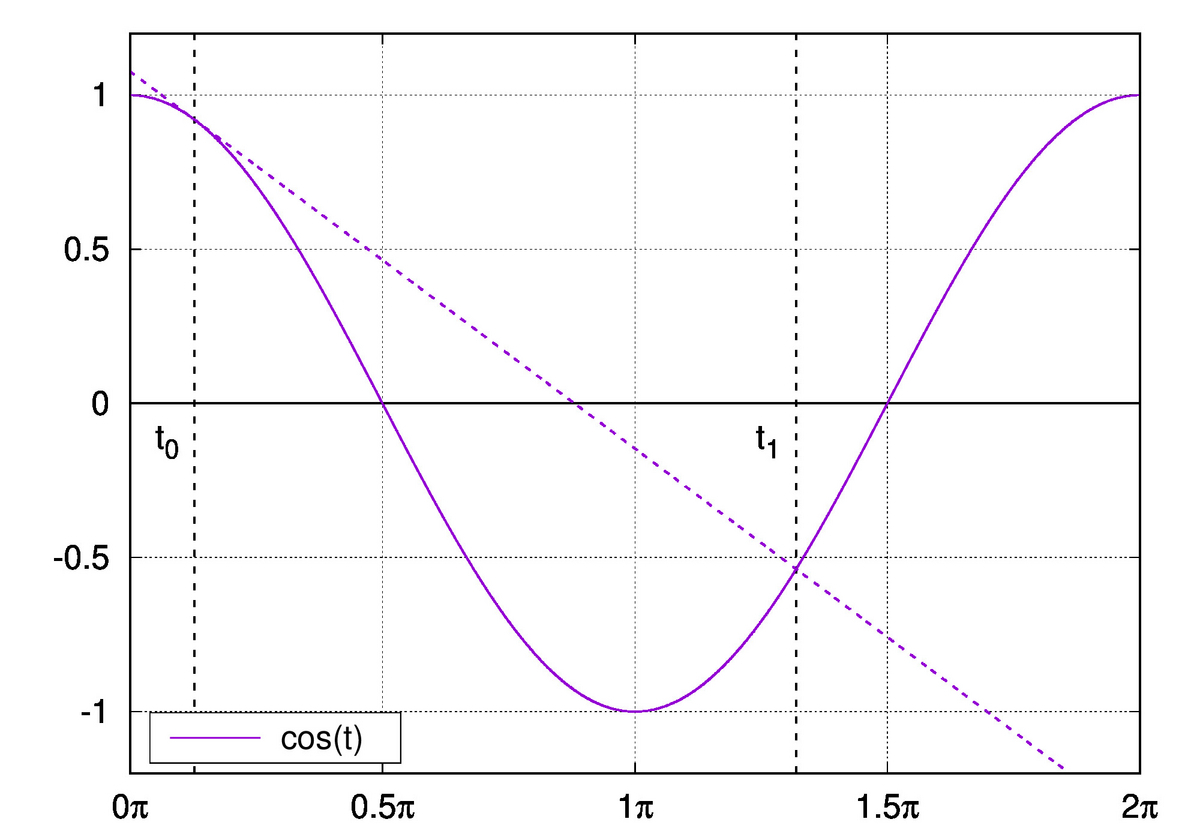

補間の結果を、下の図2に示します。

図2 3次スプライン補間の計算結果

図2 3次スプライン補間の計算結果

固定スプラインの結果は、最端点  でやや無理な傾きを指定しているため

でやや無理な傾きを指定しているため  、自然スプラインとノットなしスプラインの結果に比べて大きくたわんでいます。一方、自然スプラインとノットなしスプラインの結果の差は、図の左側で大きくなっているように見えます。最左端

、自然スプラインとノットなしスプラインの結果に比べて大きくたわんでいます。一方、自然スプラインとノットなしスプラインの結果の差は、図の左側で大きくなっているように見えます。最左端  の付近を拡大してみます。

の付近を拡大してみます。

図3 左端点付近の拡大図。接線との比較

図3 左端点付近の拡大図。接線との比較

図3では、 での接線を点線で描き加えました(係数が分かっているので、当然接線を求めることができます)。

での接線を点線で描き加えました(係数が分かっているので、当然接線を求めることができます)。 が増加したときの接線との乖離の程度を見比べると、明らかに自然スプラインの方が直線に近い形をしていることが分かります。

が増加したときの接線との乖離の程度を見比べると、明らかに自然スプラインの方が直線に近い形をしていることが分かります。

図4 最左端付近の拡大図。

図4 最左端付近の拡大図。 との比較

との比較

図4では、 を点線で描き加えました。自然スプラインは

を点線で描き加えました。自然スプラインは  で乖離していますが、一方でノットなしスプラインは

で乖離していますが、一方でノットなしスプラインは  で乖離しています。見かけ上

で乖離しています。見かけ上  のノットが消失していることが分かります。

のノットが消失していることが分かります。

周期的スプライン

FORTRANで即席のプログラムを作成しました。SPLINE_INT() を呼び出して係数を決定したのち、SPLINE() を呼び出して区間 [x0,xN] の任意の点を計算します。

PROGRAM MAIN

IMPLICIT REAL*8(A-H, O-Z)

ALLOCATABLE XJ(:), YJ(:)

C ファイルからデータを読み込む

NDATA = 0 ! データ点の数

OPEN(UNIT=10, FILE="input2.txt", STATUS="OLD", ACTION="READ")

DO

READ(UNIT=10, FMT=*, END=10) DUMMY

NDATA = NDATA + 1

ENDDO

10 N = NDATA - 1

ALLOCATE(XJ(0:N), YJ(0:N))

REWIND(UNIT=10)

DO J=0, N

READ(UNIT=10, FMT=*) XJ(J), YJ(J)

ENDDO

CLOSE(UNIT=10)

C スプライン補間を実行

C 元のデータ点数の100倍の数の等間隔点で補間

KMAX = NDATA * 100 - 1

DX = (XJ(N) - XJ(0)) / KMAX

C 周期的スプライン

OPEN(UNIT=20, FILE="splineP.txt",

$ STATUS="REPLACE", ACTION="WRITE")

CALL SPLINE_INI(XJ, YJ, N)

XX = XJ(0) - DX

DO K=0, KMAX

XX = XX + DX

CALL SPLINE(XJ, N, XX, YY)

WRITE(UNIT=20, FMT=*)XX, YY

ENDDO

CLOSE(UNIT=20)

DEALLOCATE(XJ, YJ)

STOP

END

C 係数を決定、保存

SUBROUTINE SPLINE_INI(XJ, YJ, N)

IMPLICIT REAL*8(A-H, O-Z)

INTENT(IN) XJ, YJ, N

DIMENSION XJ(0:N), YJ(0:N),

$ UJ(0:N), SJ(0:N-1), DXJ(1:N), DSJ(1:N-1),

$ TDMA_A(0:N-1), TDMA_B(0:N-1),

$ TDMA_C(0:N-1), TDMA_D(0:N-1),

$ PJ(N-1), QJ(N-1), RJ(N-1)

ALLOCATABLE COEFF(:, :)

SAVE COEFF

IF(ALLOCATED(COEFF)) DEALLOCATE(COEFF)

DXJ(1) = XJ(1) - XJ(0)

SJ(0) = (YJ(1) - YJ(0)) / DXJ(1)

DO J=1, N-1

DXJ(J+1) = XJ(J+1) - XJ(J)

SJ(J) = (YJ(J+1) - YJ(J)) / DXJ(J+1)

DSJ(J) = SJ(J) - SJ(J-1)

ENDDO

C 解くべき式

C

C [ TDMA_B(0) TDMA_C(0) TDMA_A(0) ] [UJ(0) ] [TDMA_D(0) ]

C [ TDMA_A(1) TDMA_B(1) TDMA_C(1) 0 ] [ ] [ ]

C [ TDMA_A(2) TDMA_B(2) ... ] [ ... ] = [ ... ]

C [ ... ... ] [ ] [ ]

C [ 0 TDMA_C(N-2) ] [ ] [ ]

C [ TDMA_C(N-1) TDMA_A(N-1) TDMA_B(N-1) ] [UJ(N-1)] [TDMA_D(N-1)]

TDMA_A(0) = DXJ(N)

TDMA_B(0) = DXJ(N) + DXJ(1)

TDMA_C(0) = DXJ(1)

TDMA_D(0) = SJ(0) - SJ(N-1)

DO J=1, N-1

TDMA_A(J) = DXJ(J)

TDMA_B(J) = DXJ(J) + DXJ(J+1)

TDMA_C(J) = DXJ(J+1)

TDMA_D(J) = DSJ(J)

ENDDO

TDMA_B = 2.D0 * TDMA_B

TDMA_D = 6.D0 * TDMA_D

C 下記2つの線形連立方程式に TDMA (3重対角行列アルゴリズム) を適用。

C

C [ TDMA_B(1) TDMA_C(1) ] [PJ(1) ] [TDMA_D(1) ]

C [ TDMA_A(2) TDMA_B(2) TDMA_C(2) 0 ] [ ] [ ]

C [ TDMA_A(3) TDMA_B(3) ... ] [ ... ] = [ ... ]

C [ 0 ... ... TDMA_C(N-2) ] [ ] [ ]

C [ TDMA_A(N-1) TDMA_B(N-1) ] [PJ(N-1)] [TDMA_D(N-1)]

C

CALL TDMA(N-1, TDMA_A(1), TDMA_B(1), TDMA_C(1), TDMA_D(1), PJ)

C

C [ TDMA_B(1) TDMA_C(1) ] [QJ(1) ] [-TDMA_A(1) ]

C [ TDMA_A(2) TDMA_B(2) TDMA_C(2) 0 ] [ ] [ 0 ]

C [ TDMA_A(3) TDMA_B(3) ... ] [ ... ] = [ ... ]

C [ 0 ... ... TDMA_C(N-1) ] [ ] [ 0 ]

C [ TDMA_A(N-1) TDMA_B(N-1) ] [QJ(N-1)] [-TDMA_C(N-1)]

RJ = 0.D0

RJ(1) = -TDMA_A(1)

RJ(N-1) = -TDMA_C(N-1)

CALL TDMA(N-1, TDMA_A(1), TDMA_B(1), TDMA_C(1), RJ, QJ)

C UJが求まる

UJ(0) = (TDMA_D(0) - TDMA_A(0) * PJ(N-1) - TDMA_C(0) * PJ(1))

$ / (TDMA_B(0) + TDMA_A(0) * QJ(N-1) + TDMA_C(0) * QJ(1))

DO J=1, N-1

UJ(J) = PJ(J) + UJ(0) * QJ(J)

ENDDO

UJ(N) = UJ(0)

C 係数を計算

ALLOCATE(COEFF(4,N))

C COEFF(1, J): A_J

C COEFF(2, J): B_J

C COEFF(3, J): C_J

C COEFF(4, J): D_J

DO J=1, N

COEFF(1, J) = (UJ(J)-UJ(J-1)) / DXJ(J) / 6.D0

COEFF(2, J) = .5D0 * UJ(J)

COEFF(3, J) = SJ(J-1)

$ + DXJ(J) * (2.D0 * UJ(J) + UJ(J-1)) / 6.D0

COEFF(4, J) = YJ(J)

ENDDO

RETURN

C スプライン補間の計算

ENTRY SPLINE(XJ, N, X, Y)

C X がどの区間にあるか判断

JMIN = 0

JMAX = N

DO

IF(JMAX.EQ.JMIN+1) EXIT

JAVE = (JMIN + JMAX) / 2

IF(XJ(JAVE).LT.X)THEN

JMIN = JAVE

ELSE

JMAX = JAVE

ENDIF

ENDDO

J = JMAX

C 計算を実行

XDIF = X - XJ(J)

Y = COEFF(1, J)

DO NORD=2, 4

Y = Y * XDIF + COEFF(NORD, J)

ENDDO

RETURN

END

C TDMA

SUBROUTINE TDMA(M, A, B, C, D, X)

IMPLICIT REAL*8(A-H, O-Z)

DIMENSION A(M), B(M), C(M), D(M), X(M)

DO J=2, M

W = A(J) / B(J-1)

B(J) = B(J) - W * C(J-1)

D(J) = D(J) - W * D(J-1)

ENDDO

X(M) = D(M) / B(M)

DO J=M-1, 1, -1

X(J) = (D(J) - C(J) * X(J+1)) / B(J)

ENDDO

RETURN

END

"input2.txt" からデータ点を読み取ってスプライン補間し、結果を "splineP.txt" に出力します。ここでは次の適当なデータ点  で試してみます。

で試してみます。

"input2.txt"

0.7854 0.7071

1.0472 0.8660

1.5708 1.0000

2.0944 0.8660

2.3562 0.7071

2.6180 0.5000

3.1416 -0.0004

3.6652 -0.5000

3.9270 -0.7071

4.1888 -0.8660

4.7124 -1.0000

5.2360 -0.8660

5.4978 -0.7071

5.7596 -0.5000

6.2832 0.0000

6.8068 0.5000

7.0686 0.7071

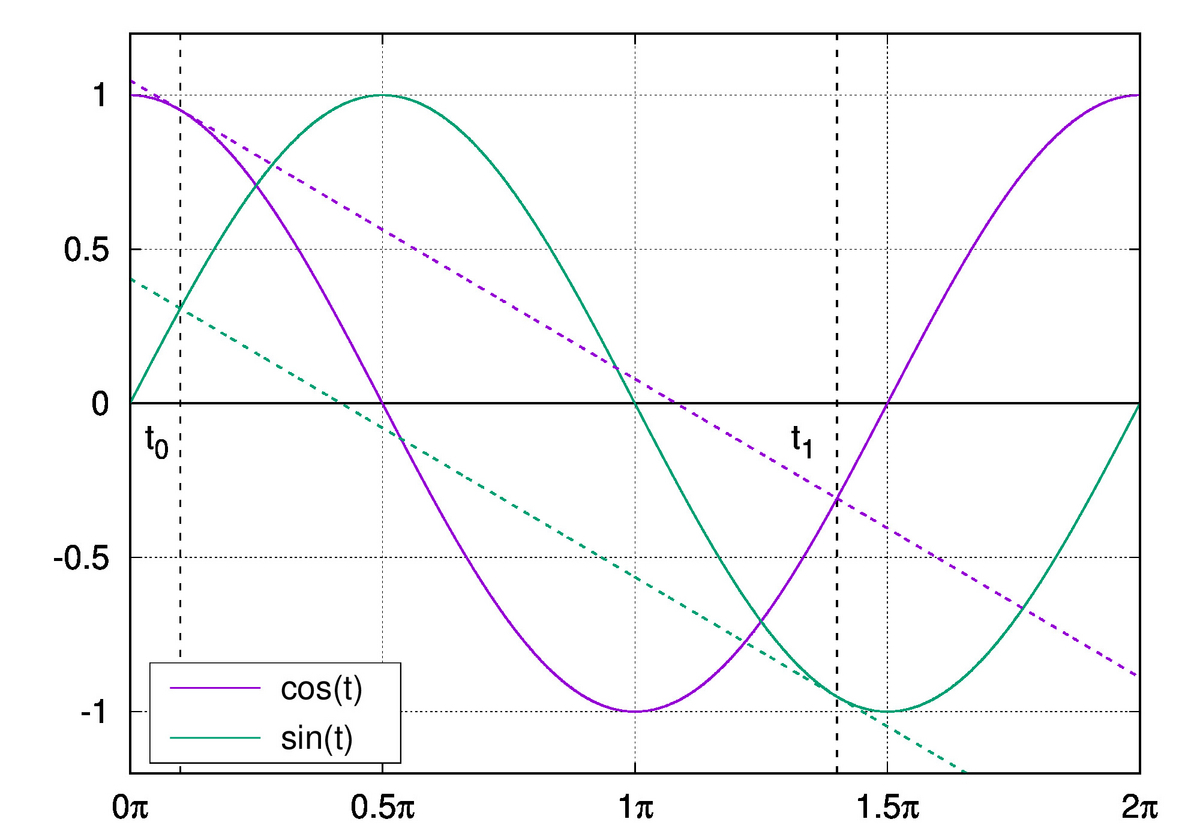

補間の結果を、下の図5に示します。

図5 周期的スプラインによる周期関数の補間

図5 周期的スプラインによる周期関数の補間

補間を行った区間は、中央の縦線 ( ) より左側です。右側の曲線は、左側の補間の結果を1周期ずらしてプロットしたものです。1階微分を破線、2階微分を点線であわせて示しました。いずれも、縦線のところで滑らかにつながっています。

) より左側です。右側の曲線は、左側の補間の結果を1周期ずらしてプロットしたものです。1階微分を破線、2階微分を点線であわせて示しました。いずれも、縦線のところで滑らかにつながっています。

比較のため、自然スプライン、固定スプライン、ノットなしスプラインによる補間の結果を示します。

図6 自然スプラインによる周期関数の補間

図6 自然スプラインによる周期関数の補間

図6は自然スプラインの結果です。実線の結果は悪くないように見えますが、1階微分は明らかに不連続です。2階微分は、最端点でゼロになる条件に無理があり、縦線の付近で不自然な振る舞いをしています。

図7 固定スプラインによる周期関数の補間

図7 固定スプラインによる周期関数の補間

図7は固定スプラインの結果です。両最端点での1階微分は、どちらも  としました。1階、2階微分とも滑らかにつながっているように見えます(実際に滑らかにつながっている訳ではありません)。最端点での1階微分の値が予め分かっているため、それらしい結果が得られました。

としました。1階、2階微分とも滑らかにつながっているように見えます(実際に滑らかにつながっている訳ではありません)。最端点での1階微分の値が予め分かっているため、それらしい結果が得られました。

図8 ノットなしスプラインによる周期関数の補間

図8 ノットなしスプラインによる周期関数の補間

図8はノットなしスプラインの結果です。1階微分まで滑らかにつながっているように見えます(実際に滑らかにつながっている訳ではありません)。2階微分は明らかに不連続ですが、自然スプラインの結果と比べると、こちらの結果の方が無理がありません。

まとめ

3次スプラインの4つのバリエーションをまとめました。また、即席のプログラムで実際にスプライン補間を行い、それぞれの特徴を見ました(表1)。

表1 3次スプラインのバリエーション

| 周期的スプライン | 両最端点の1階、2階微分の値を互いに一致させる。

周期的なデータの補間に適する。 |

| 自然スプライン | 最端点での2階微分の値をゼロとする。

直線で無理なく補外できるデータの補間に適する。 |

| 固定スプライン | 最端点での1階微分の値を指定する。

最端点での傾きが分かっているデータの補間に適する。 |

ノットなしスプライン | 最端点での条件を指定しない。

一般的なデータの補間に用いられる。 |

に束縛された質点の運動について、質点が必ず安定な閉軌道を描くような

の形は 次の2つに限られます

を 平面極座標

を使って表します。まず、速度

の表式は

の直交性から

の極座標表示は

の表式は

に陽に依存しないことから 全エネルギー

が循環座標となっていることから 角運動量

の

依存性、

の式が与えられれば十分です。そこで、前項で求めた2つの保存量を

について解き

とおきます。すなわち

の方位を

とし、遠点

の方位を

としています。

は 区間

で単調増加しますから、

の復号は

をとります

に注目しますと、

と変数変換したくなります。そこで、

とおくと

は、それぞれ 遠点,近点の中心からの距離の逆数

です。ここで

,

とおけば 元論文の式 (3) の右辺を得ます

が 円周率

の有理数

倍であること」,さらに安定である条件は「

が軌道の連続変形に依らない定数であること」です

は、軌道上に

となる点(

とします)があれば、その点とポテンシャル中心とを結ぶ直線について線対称

になります。それは、軌道の方程式が

に依存しないことから明らかです。

・遠点

の組に注目すると、軌道が 遠点とポテンシャル中心とを結ぶ直線について線対称であることから、

の点が また近点

でなければなりません。同様にして、

を整数として

は近点,

は遠点となります。もし

が

の有理数倍でなければ、これらの近点・遠点はすべて一致せず、軌道をどれだけ たどっても閉じることはありません。

が 円周率

の有理数

倍であること

」です。

は連続的に変化するでしょう。ところが、『有理数

は 無理数を通過しないと別の有理数

になれない』ので、安定な閉軌道であるためには

は軌道の連続変形に依らない定数でなければなりません。『』の事実は、例えば2つの有理数

を

に内分する数

を考えれば分かります

より無理数なので、

は無理数です。

は

の間にありますから、

をどう選んでも無理数

を通過することになります

が軌道の連続変形に依らない定数であること」です

で

となることから、定数

を

の式で置き換えて 式 (4) を得ます(分母の平方根の最後項の

は恐らく

の誤植です。この記事では

と考えます)

(あるいは

)について、円軌道は 軌道の方程式を満たします。そこで、円軌道を微小変形した軌道が閉軌道である場合を考えます。

の差は微小なので、次の

は微小量です

です。分母は 低次の項がことごとくキャンセルするため、3次まで展開する必要があります。詳しくは次の通りです(簡単のため、引数

を省略して

を

と表記します)

を

に変数変換して積分を実行します

の微分方程式が得られます。対数微分の形をしていますから、すぐに解

が求まります。

は任意なので

で置き換えて良いでしょう。すなわち

は積分定数です。ここで求まった

を 再び 式 (4) に代入して 式 (6) を得ます

の正負で場合分けし、

の適当な値を代入すれば、

の値が1つずつ求まります。

に戻せば

や

を代入している点。

は中心からの距離の逆数ですから、その値が

になるのは無限遠点

です。これは有界な軌道を考えていることに 矛盾しているように思われます

を代入している点。

は それぞれ中心から遠点,近点までの距離の逆数なので

となる筈であり、矛盾しているように思われます

の値と整合しています